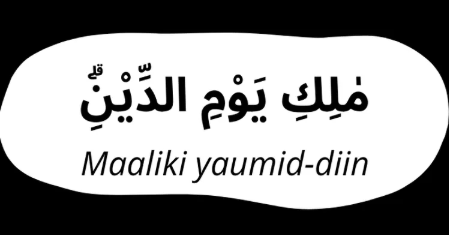

Surat Al-Fātiḥah bukan sekadar pengantar dalam mushaf, melainkan inti dari Al-Qur’an itu sendiri. Dalam setiap ayatnya tersembunyi kedalaman makna yang merangkul dimensi teologis, moral, dan sosial. Salah satu ayat paling mencolok dalam hal ini adalah ayat keempat: “Māliki Yawmid-Dīn”. Di tengah suasana spiritualitas yang dipenuhi rahmat dan kasih sayang dari ayat sebelumnya, tiba-tiba kita dihadapkan pada nuansa serius dan menggetarkan: Hari Pembalasan. Ayat ini bukan hanya menegaskan kekuasaan Allah, tapi juga mengandung panggilan moral yang kuat. Maka melalui pendekatan tafsir Ichwani, kita akan menggali ayat ini dalam sembilan langkah mendalam, dari aspek bahasa hingga pembaruan sosial, untuk mengungkap cakrawala maknanya yang menyeluruh.

Langkah 1: Analisis Bahasa (Tafsir Lughawi)

Kata “Mālik” berasal dari akar kata Arab malaka (مَلَكَ), yang secara bahasa bermakna memiliki, menguasai, atau mengendalikan secara mutlak. Dalam Lisān al-‘Arab karya Ibnu Manẓūr, kata ini dikaitkan dengan kepemilikan yang bersifat eksklusif dan tidak terbagi. Ketika Allah disebut sebagai “Māliki Yawmid-Dīn”, hal ini menegaskan bahwa Dia adalah satu-satunya pemilik otoritas pada Hari Pembalasan, tanpa ada sekutu atau pihak lain yang ikut campur. Al-Zamakhsyari dalam Al-Kasyāf menjelaskan bahwa penggunaan “Mālik” (dengan mad atau panjang pada alif) lebih menekankan kepemilikan absolut dibandingkan dengan varian “Malik” (dengan pendek), yang lebih menonjolkan aspek kerajaan atau kekuasaan. Perbedaan qira’at ini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurṭubī dalam Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān, menunjukkan bahwa Allah bukan hanya penguasa (Malik), tetapi juga pemilik mutlak (Mālik) atas Hari Kiamat, sehingga tidak ada ruang bagi intervensi makhluk.

Frasa “Yawmid-Dīn” terdiri dari dua kata: “yawm” (hari) dan “dīn”. Kata “yawm” dalam bahasa Arab sering digunakan untuk menunjuk waktu tertentu yang bersifat final dan tak terelakkan. Sementara “dīn” memiliki makna yang luas. Dalam Mu‘jam Maqāyīs al-Lughah karya Ibnu Fāris, kata “dīn” setidaknya mengandung tiga makna utama: (1) agama atau sistem kepercayaan, (2) balasan atau perhitungan, dan (3) kepatuhan atau ketundukan. Dalam konteks ayat ini, makna yang paling kuat adalah “hari pembalasan” atau “hari perhitungan”, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Rāghib al-Iṣfahānī dalam Mufradāt Alfāẓ al-Qur’ān. Hal ini sejalan dengan penafsiran Ibnu ‘Abbās, yang menegaskan bahwa “dīn” di sini merujuk pada hisāb (perhitungan amal).

Struktur kalimat “Māliki Yawmid-Dīn” sangat padat namun sarat makna. Secara retorik, ia menggabungkan tiga dimensi utama: spiritualitas (pengingat akan akhirat), otoritas ilahi (kepemilikan mutlak Allah), dan keadilan (pembalasan yang setimpal). Al-Bayḍāwī dalam Anwār al-Tanzīl menyebutkan bahwa kesederhanaan frasa ini justru memperkuat kedalamannya, karena ia merangkum seluruh konsep keadilan ilahi dalam satu ungkapan singkat. Di sisi lain, tafsir Nusantara seperti Tafsir al-Ibrīz karya KH. Bisri Mustofa menjelaskan bahwa pemilihan kata “Mālik” juga mengandung pesan moral: jika manusia menyadari bahwa semua amal akan dihisab oleh Sang Pemilik mutlak, maka mereka akan lebih berhati-hati dalam berbuat. Dengan demikian, analisis bahasa tidak hanya mengungkap makna tekstual, tetapi juga membuka pintu kontemplasi yang lebih dalam tentang tanggung jawab manusia di dunia dan akhirat.

Langkah 2: Analisis Tafsir Klasik (Tafsir Bil Ma’tsur)

Dalam Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm, Ibn Kathīr menegaskan bahwa frasa “Māliki Yawmid-Dīn” merupakan penegasan bahwa Allah adalah satu-satunya pemilik dan penguasa mutlak Hari Pembalasan, di mana tidak ada seorang pun—baik nabi, malaikat, maupun manusia—yang memiliki kekuasaan untuk menolong atau membela diri tanpa izin-Nya. Ia mengutip hadis qudsi:

“Yawm yafillu fīhi al-‘ibād, wa yabqā al-Wāḥid al-Qahhār”

(“Hari ketika hamba-hamba terdiam, dan hanya Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa yang tetap berkuasa.”)

Ini menunjukkan bahwa seluruh mekanisme Hari Kiamat—mulai dari hisab (perhitungan), mīzān (timbangan amal), hingga syafā‘ah (pertolongan)—sepenuhnya bergantung pada kehendak Allah. Ibn Kathīr juga merujuk QS. Al-Zumar (39): “Lillāh al-amr min qabl wa min ba‘d” (Milik Allah-lah segala urusan sebelum dan sesudah [Hari Kiamat]), memperkuat bahwa otoritas Allah bersifat abadi dan tak terbantahkan.

Al-Ṭabarī dalam Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān menafsirkan kata “Mālik” bukan sekadar pemilik harta (ṣāḥib al-māl), melainkan penguasa absolut yang mengendalikan nasib seluruh makhluk. Ia mengutip pendapat Qatādah bin Di‘āmah:

“Lā yamliku aḥad yauma’idhin ḥukman illā Allāh”

(“Tidak seorang pun yang memiliki keputusan pada hari itu kecuali Allah.”)

Al-Ṭabarī juga menekankan bahwa kepemilikan Allah atas Hari Kiamat berbeda dengan kepemilikan duniawi, karena pada hari itu, seluruh sistem dunia—seperti kekuasaan politik, hukum manusia, dan pengaruh sosial—akan runtuh, dan hanya hukum Allah yang berlaku.

Abul A‘lā Maudūdī dalam Tafhīm al-Qur’ān menyoroti pergantian nuansa dari rahmat (Ar-Raḥmānir-Raḥīm) ke keadilan (Māliki Yawmid-Dīn) sebagai pesan pedagogis Al-Qur’an. Menurutnya, setelah menggambarkan Allah sebagai sumber kasih sayang, Al-Qur’an mengingatkan bahwa rahmat-Nya tidak menghapus prinsip keadilan. Ia mengutip QS. Al-Anbiyā’ (21):47:

“Wa naḍa‘u al-mawāzīn al-qisṭ li yawm al-qiyāmah”

(“Kami akan memasang timbangan keadilan pada Hari Kiamat.”)

Maudūdī menjelaskan bahwa ayat ini menjadi peringatan bagi manusia agar tidak terlena oleh kasih sayang Allah sehingga melupakan tanggung jawab moral dan hukum-Nya.

- Al-Qurṭubī (Al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān): Menyebut bahwa “Yawmid-Dīn” adalah hari di mana Allah mengadili makhluk-Nya tanpa perantara, merujuk pada QS. Al-Infithār (82):19: “Lā tamliku nafsun linafsin syay’ā” (Tak ada seorang pun yang dapat membantu orang lain).

- Fakhruddin al-Rāzī (Mafātīḥ al-Ghayb): Menjelaskan bahwa penyebutan “Mālik” sekaligus menegaskan bahwa Allah adalah pemberi hukum (al-Ḥakam) yang mutlak, berbeda dengan pengadilan dunia yang rentan manipulasi.

Tafsir-tafsir klasik ini membangun paradigma eskatologis Islam yang memengaruhi:

- Konsep Takwa: Kesadaran bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

- Keadilan Sosial: Motivasi untuk berbuat adil karena semua kezaliman akan diadili.

- Spiritualitas yang Seimbang: Menggabungkan antara harapan akan rahmat Allah dan ketakutan akan hisab-Nya.

Dengan demikian, tafsir bil ma’tsur tidak hanya menafsirkan teks, tetapi juga membangun kerangka teologis dan etika masyarakat Muslim sepanjang sejarah.

Langkah 3: Tafsir Kontemporer dan Kontekstual (Tafsir Bil Ra’yī)

Syed Qutb, dalam Fī Ẓilāl al-Qur’ān, menafsirkan “Māliki Yawmid-Dīn” sebagai titik temu antara rahmat ilahi (Ar-Raḥmānir-Raḥīm) dan keadilan mutlak Allah. Menurutnya, kesadaran akan Hari Pembalasan tidak boleh hanya menimbulkan ketakutan pasif, melainkan harus melahirkan etika sosial yang aktif. Ia menulis:

“Pengakuan bahwa Allah adalah Pemilik Hari Pembalasan mengharuskan manusia membangun sistem kehidupan yang adil, karena segala bentuk penindasan dan kecurangan akan diadili secara sempurna di hadapan-Nya.”

Qutb mencontohkan bagaimana masyarakat Islam awal memahami ayat ini sebagai dorongan untuk memberantas kezaliman, baik dalam lingkup politik, ekonomi, maupun hukum. Dalam konteks modern, ia menegaskan bahwa kapitalisme yang eksploitatif dan pemerintahan otoriter bertentangan dengan prinsip “Māliki Yawmid-Dīn”, karena keduanya mengabaikan pertanggungjawaban akhirat.

Nouman Ali Khan, dalam kajian linguistik Al-Qur’an, menjelaskan bahwa frasa “Māliki Yawmid-Dīn” hadir setelah penyebutan sifat pengasih Allah untuk menciptakan keseimbangan emosional. Menurutnya:

- “Ar-Raḥmānir-Raḥīm” memberi optimisme bahwa Allah selalu membuka pintu pengampunan.

- “Māliki Yawmid-Dīn” mengingatkan realisme bahwa kasih sayang-Nya tidak membatalkan keadilan.

Khan menekankan bahwa ayat ini mencegah dua ekstrem:

- Kelelamaan dalam dosa karena mengandalkan rahmat Allah tanpa pertobatan.

- Keputusasaan akibat merasa tidak mungkin diampuni.

Dengan demikian, “Māliki Yawmid-Dīn” menjadi pondasi kesehatan spiritual yang mengajarkan tanggung jawab tanpa menghilangkan harapan.

Nashruddin Baidan, dalam Tafsir Maudhū‘ī, menafsirkan “Yawmid-Dīn” sebagai prinsip keadilan transenden yang harus dijadikan acuan sistem hukum modern. Ia mengkritik sistem peradilan dunia yang sering kali bias kekuasaan atau korupsi, sementara “Māliki Yawmid-Dīn” menegaskan bahwa:

- Keadilan Allah bersifat mutlak, tidak terpengaruh status sosial, suap, atau intervensi manusia.

- Hukum manusia harus meniru keadilan ilahi, dengan transparansi, imparsialitas, dan perlindungan bagi kaum lemah.

Baidan mengusulkan agar nilai-nilai ayat ini diinternalisasi dalam reformasi hukum di Indonesia, seperti penghapusan diskriminasi dalam pengadilan dan pemberantasan mafia peradilan.

Mufasir kontemporer seperti Amina Wadud (Qur’an and Woman) dan Fazlur Rahman (Major Themes of the Qur’an) melihat “Māliki Yawmid-Dīn” sebagai:

- Kritik terhadap ketimpangan ekonomi: Allah akan meminta pertanggungjawaban orang kaya yang menimbun harta (QS. Al-Humazah: 1–4).

- Panggilan untuk keadilan gender: Perlakuan tidak adil terhadap perempuan akan diadili di akhirat (QS. An-Nahl: 97).

- Dasar gerakan lingkungan: Eksploitasi alam semena-mena juga termasuk “dīn” yang akan dihisab (QS. Al-A‘rāf: 56).

Tokoh muda seperti Haifaa Younis (Islamic Online University) menerapkan tafsir ini dalam konteks modern:

- Media sosial: Penyebaran hoaks dan cyberbullying adalah bentuk kezaliman yang akan diadili di akhirat.

- Kepemimpinan korporat: CEO yang menipu investor atau mengeksploitasi pekerja bertanggung jawab di hadapan “Māliki Yawmid-Dīn”.

Tafsir kontemporer mengubah “Māliki Yawmid-Dīn” dari sekadar konsep eskatologis menjadi:

- Kerangka etika sosial untuk melawan korupsi, ketimpangan, dan ketidakadilan.

- Panduan psikologis untuk hidup seimbang antara harapan dan tanggung jawab.

- Dasar reformasi sistemik dalam hukum, ekonomi, dan politik.

Dengan demikian, ayat ini bukan lagi tentang “kiamat yang jauh”, tapi tentang membangun keadilan di sini dan sekarang, sebagai cerminan iman akan Hari Pembalasan.

Langkah 4: Memahami Latar Belakang Ayat (Asbāb al-Nuzūl)

Meskipun tidak ada riwayat spesifik tentang asbāb al-nuzūl ayat keempat Surah Al-Fātiḥah, para ulama seperti Al-Suyūṭī dalam Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl dan Al-Wāḥidī dalam Asbāb al-Nuzūl sepakat bahwa surah ini diturunkan di Makkah, di tengah masyarakat yang secara umum menolak konsep kebangkitan dan hari pembalasan. Keyakinan jahiliyah saat itu tercermin dalam perkataan mereka yang dicatat dalam Al-Qur’an:

“In hiya illā ḥayātunā al-dunyā namūtu wa naḥyā wa mā yuḥlikunā illā al-dahr”

(“Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia, kita mati dan hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain waktu.”) (QS. Al-Jāthiyah: 24)

Ayat “Māliki Yawmid-Dīn” hadir sebagai koreksi teologis terhadap pandangan materialistik ini, menegaskan bahwa dunia bukanlah akhir segalanya, melainkan ada kehidupan lain di mana setiap perbuatan akan diadili secara sempurna.

Masyarakat Makkah pra-Islam hidup dalam sistem kesukuan (‘aṣabiyyah) yang mengutamakan loyalitas kelompok di atas keadilan. Kekuatan dan kekayaan sering kali menjadi alat untuk menindas kaum lemah, sementara konsep pertanggungjawaban moral nyaris tidak ada. Dalam konteks ini, “Māliki Yawmid-Dīn” berfungsi sebagai:

- Peringatan bagi para penindas bahwa kekuasaan mereka bersifat sementara dan akan berakhir di hadapan Pengadilan Ilahi.

- Penghiburan bagi kaum mustad‘afīn (tertindas) bahwa keadilan sejati akan ditegakkan, sekalipun tidak terwujud di dunia.

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dalam Madārij al-Sālikīn menjelaskan bahwa penegasan tentang Hari Pembalasan dalam Al-Fātiḥah adalah respons langsung terhadap budaya impunitas jahiliyah, di mana para pemuka Quraysh seperti Abū Jahl dan Walīd bin Mughīrah sering menghindari hukum dengan kekuasaan mereka.

Penempatan “Māliki Yawmid-Dīn” setelah pujian terhadap Allah (Al-Ḥamdulillāh) dan penyebutan sifat Ar-Raḥmānir-Raḥīm mengandung pesan mendalam:

- Allah tidak hanya Pengasih, tetapi juga Maha Adil.

- Kasih sayang-Nya tidak menghapus keadilan, sebagaimana keadilan-Nya tidak menafikan rahmat.

Al-Rāzī dalam Mafātīḥ al-Ghayb menyebutkan bahwa susunan ini mengajarkan keseimbangan spiritual: seorang mukmin harus selalu menggabungkan antara raja’ (harap akan rahmat Allah) dan khawf (takut akan hisab-Nya).

Ayat-ayat Makkiyah lain yang turun sekitar periode yang sama—seperti QS. Al-Qāri‘ah (101) dan QS. Al-Ḥāqqah (69)—juga menekankan kedahsyatan Hari Kiamat. Hal ini menunjukkan bahwa “Māliki Yawmid-Dīn” adalah bagian dari proyek besar Al-Qur’an untuk membangun kesadaran eskatologis sejak dini, yang menjadi fondasi akidah dan akhlak Islam.

Latar belakang turunnya ayat ini tetap relevan hingga kini, terutama dalam konteks:

- Kritik terhadap kapitalisme ekstrem yang mengabaikan tanggung jawab sosial.

- Peringatan bagi pemimpin korup yang merasa kebal hukum.

- Motivasi bagi aktivis keadilan bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia di hadapan Allah.

“Māliki Yawmid-Dīn” bukan sekadar doktrin tentang akhirat, melainkan revolusi nilai yang:

- Menghancurkan mitos “dunia adalah segalanya”.

- Menegaskan bahwa keadilan sejati bersifat transenden.

- Menjadi landasan bagi etika sosial Islam yang menolak segala bentuk kezaliman.

Dengan memahami asbāb al-nuzūl-nya, kita melihat betapa ayat ini bukan hanya untuk masyarakat Mekkah abad ke-7, tetapi untuk semua zaman di mana manusia lupa akan pertanggungjawaban akhirat.

Langkah 5: Analisis Sosio-Historis Kontemporer

Di tengah dunia yang sarat ketidakadilan, korupsi, dan penindasan, ayat ini kembali relevan untuk ditafsirkan secara sosial. “Mālik Yawmid-Dīn” adalah pengingat bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi kecuali milik Allah. Pesan ini menjadi kritik tajam terhadap para penguasa dan elit yang seolah tak tersentuh hukum. Dalam konteks Indonesia, di mana sistem hukum kadang tunduk pada kekuasaan, ayat ini menghadirkan harapan akan pengadilan Ilahi yang sempurna. Lebih jauh, ia menantang masyarakat Muslim untuk tidak hanya pasrah menunggu akhirat, tetapi aktif membangun sistem yang adil di dunia. Tafsir sosio-historis ini mendorong kita merefleksikan apakah tatanan yang kita bangun sudah mencerminkan nilai-nilai Hari Pembalasan yang ditegaskan oleh Allah.

Langkah 6: Penafsiran Tematik (Tafsir Mawḍūʿī)

Ketika dilihat dari sisi tematik, ayat “Mālik Yawmid-Dīn” menyimpan satu pokok ajaran utama: keadilan eskatologis. Tema ini berulang dalam banyak ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang Hari Kiamat, hisab, dan pembalasan amal. Dalam struktur Al-Fātiḥah, tema ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjembatani antara kasih sayang Allah (Ar-Rahmān dan Ar-Rahīm) dengan pengakuan total hamba (iyyāka naʿbudu). Ini menyiratkan bahwa ibadah dan pengabdian kepada Allah mesti dilandasi oleh pemahaman akan konsekuensi moral, baik di dunia maupun akhirat. Tafsir tematik menempatkan ayat ini sebagai jantung dari pesan Qur’ani tentang tanggung jawab manusia. Ini bukan sekadar janji pembalasan, melainkan juga ajakan untuk menginternalisasi keadilan Allah sebagai pola hidup—baik secara individu maupun dalam kehidupan kolektif sebagai masyarakat.

Langkah 7: Menilai Sesuai dengan Maqāṣid al-Sharīʿah

Dalam kerangka maqāṣid al-sharīʿah, ayat ini memiliki nilai strategis karena menyentuh dua tujuan utama syariat: menjaga agama (ḥifẓ al-dīn) dan menjaga keadilan (ḥifẓ al-ʿadl). Pemahaman bahwa Allah adalah satu-satunya pemilik Hari Pembalasan menumbuhkan kesadaran spiritual akan pentingnya mempertahankan kemurnian ajaran Islam. Di sisi lain, balasan atas segala perbuatan menjadi fondasi moral masyarakat: bahwa keadilan bukan hanya diminta, tetapi dijalankan. Maqāṣid juga menyoroti bagaimana kesadaran eskatologis mendorong orang untuk menjauhi penipuan, korupsi, dan kezaliman. Jika manusia yakin bahwa setiap perbuatan akan dibalas, maka ia akan menjaga amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Dengan demikian, ayat ini mendukung pembentukan individu dan masyarakat yang adil secara spiritual dan sosial.

Langkah 8: Tajdīd (Pembaharuan) dan Iṣlāḥ (Reformasi)

Dalam perspektif tajdīd dan iṣlāḥ, ayat ini adalah titik tolak revolusi spiritual sekaligus sosial. Sebagai pemilik Hari Pembalasan, Allah memanggil manusia untuk kembali pada etika tauhid yang menolak kesewenang-wenangan. Pembaruan iman bukan sekadar memperbaiki ritual, tetapi juga menata ulang struktur kehidupan agar selaras dengan nilai-nilai keadilan Ilahi. Reformasi dalam hukum, pemerintahan, dan ekonomi seharusnya bercermin dari prinsip “Mālik Yawmid-Dīn”—bahwa tidak ada kuasa absolut selain Allah. Dalam sejarah Islam, para pembaru seperti Al-Ghazālī, Iqbal, dan Syekh Nawawi al-Bantani menekankan pentingnya mengembalikan spirit keadilan dalam sistem sosial. Maka, tafsir Ichwani mengajak agar ayat ini tidak dibaca sebagai ancaman pasif, tetapi sebagai energi untuk menata kembali tatanan hidup yang lebih adil, jujur, dan bertanggung jawab.

Langkah 9: Menyimpulkan dengan Metode Tafsir Integratif (Ichwani)

Setelah melalui semua pendekatan tadi, tafsir Ichwani menyatukan seluruh dimensi—bahasa, tekstual, historis, tematik, maqāṣid, dan reformasi—dalam satu pemahaman holistik. “Mālik Yawmid-Dīn” bukan hanya tentang Allah yang akan membalas perbuatan manusia kelak, melainkan tentang panggilan untuk hidup secara bermoral sekarang. Ia menjadi simbol dari tauhid aktif: meyakini keesaan Allah dengan cara menegakkan keadilan, menghormati hak sesama, dan membangun peradaban yang bersih dari kesewenang-wenangan. Tafsir integratif ini menjembatani iman dan aksi; menghubungkan dunia dan akhirat. Ia menolak dikotomi palsu antara spiritualitas dan praksis sosial. Dengan demikian, ayat ini harus diresapi sebagai sumber energi ruhani yang mendorong perubahan diri dan transformasi masyarakat secara simultan.

Kesimpulan: Menjadi Hamba dalam Bayang-Bayang Hari Pembalasan

Surat Al-Fātiḥah ayat keempat bukan sekadar pengingat akan akhir kehidupan, tapi cermin realitas yang harus memandu langkah kita hari ini. “Mālik Yawmid-Dīn” menegaskan bahwa Allah adalah pemilik dan penguasa hari di mana setiap jiwa akan bertanggung jawab atas segala amalnya. Tafsir Ichwani membantu kita memahami ayat ini secara menyeluruh—tidak hanya sebagai pernyataan teologis, tetapi juga sebagai ajakan moral dan etis. Dari sisi bahasa hingga pembaruan sosial, semuanya berujung pada satu panggilan: hiduplah dengan sadar bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan. Maka, jadikanlah ayat ini sebagai pedoman untuk bertindak adil, berakhlak mulia, dan menata dunia dengan visi akhirat.